[टैगोर के पत्र https://www.ummeedein.com/rabindranath-tagore-ka-patra-sharatchandra-ke-naam/ के उत्तर में शरतचंद्र ने कवि को जो पत्र लिखा उसके शब्द-शब्द से आक्रोश टपका पड़ता है। संयम जैसे हाथ से छूट गया है। अच्छा यही था कि यह पत्र उन्होंने तुरन्त ही नहीं भेज दिया। शायद मन ही मन उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने यह पत्र लिखकर गलती की है। उन्होंने लिखा था ….]

श्रीचरणेषु,

आपका पत्र पाया। बहुत अच्छा, वही हो। यह पुस्तक मेरी लिखी हुई है, इसलिए दुख तो मुझे है, पर कोई खास बात नहीं है। आपने जो कर्तव्य और उचित समझा उसके विरुद्ध न तो मेरा कोई अभिमत है और न कोई अभियोग, पर आपकी चिट्ठी में जो दूसरी बातें आ गई हैं, उस अभिमत में मेरे मन में दो-एक प्रश्न हैं और कुछ वक्तव्य भी हैं। यदि तुर्की ब तुर्की लगे तो वह भी आपकी ही शराफत के कारण समझिए। आपने लिखा है, ‘अंग्रेज़ी राज्य के प्रति पाठकों का मन अप्रसन्न हो उठा है।’ होने की बात थी, किन्तु यदि मैंने ऐसा किसी असत्य प्रचार के द्वारा करने की चेष्टा की होती तो लेखक के रूप में उससे मुझे लज्जा और अपराध दोनों ही महसूस होते। किन्तु जान-बूझकर मैंने ऐसा नहीं किया। यदि ऐसा करता तो वह राजनीतिज्ञों का धन्धा होता। कृति न होती। नाना कारणों से बंगला में इस तरह की पुस्तक किसी ने नहीं लिखी। मैंने जब लिखी है और उसे छपवाया है तो सब परिणाम जानकर ही किया है।

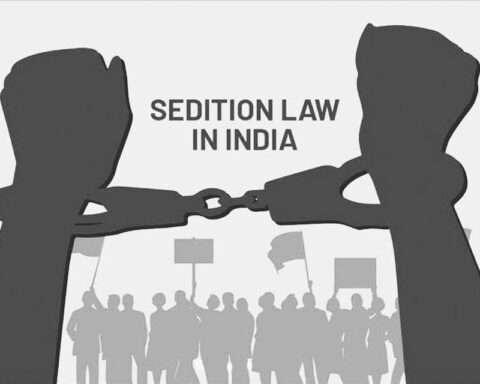

जब बहुत मामूली कारणों से भारत में सर्वत्र लोगों को बिना मुकदमें के अन्यायपूर्वक या न्याय का दिखावा करके कैद और निर्वासित किया जा रहा है तो मुझे छुट्टी मिलेगी यानी राजपुरुष मुझे क्षमा करेंगे यह दुराशा मेरे मन में नहीं थी, आज भी नहीं है। किन्तु बंगाल देश के लेखक के हिसाब से पुस्तक में यदि मिथ्या का आश्रय नहीं लिया है एवं उसके कारण ही यदि राजरोष भोग करना होगा तो करना ही होगा। चाहे वह मुंह लटकाकर किया जाए या रोकर किया जाए। किन्तु क्या इससे प्रतिवाद करने का प्रयोजन खत्म हो जाता है?

राजबन्दी जेल में दूध-मक्खन नहीं पाते। चिट्ठी लिखकर पत्रों में शोर करने में मुझे लज्जा आती है, किन्तु मोटे चावल के बदले में जेल के अधिकारी यदि घास का प्रबन्ध करते हैं तब हो सकता है लाठी की चोट से उसे चबा सकूँ, किन्तु जब तक घास के कारण गला बन्द नहीं हो जाता तब तक उसे अन्याय कहकर प्रतिवाद करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ।

किन्तु पुस्तक मेरे अकेले की ही लिखी हुई है, इसलिए मेरा अकेले का ही दायित्व है, जो कुछ कहना मैंने उचित समझा वह कहा या नहीं, असली बात तो यही है। अंग्रेज़ी राज्य की क्षमाशीलता के प्रति मेरी कोई निर्भरता नहीं है। मेरी सारी साहित्य-सेवा इसी प्रकार की है। जो मैं ठीक समझता हूँ, वही लिखता हूँ।

मेरा प्रश्न यह है कि अंग्रेज़ी राज्यशक्ति द्वारा उस पुस्तक को जब्त करने का औचित्य यदि है तो पराधीन भारतवासियों द्वारा प्रतिवाद करने का भी वैसा ही औचित्य है। मेरे प्रति आपने यही अविचार किया है कि मैं दण्ड के भय से प्रतिवाद करना चाहता हूँ और उस प्रतिवाद के पीछे ही अपने को बचाना चाहता हूँ। किन्तु वह वास्तविकता नहीं है। देशवासी यदि प्रतिवाद नहीं करते तो मुझे करना होगा, लेकिन वह सब शोर मचाकर नहीं करूँगा, एक और पुस्तक लिखकर करूँगा।

आप यदि केवल मुझे यह आदेश देते कि इस पुस्तक का प्रचार करने से देश का सचमुच अमंगल होगा तो मुझे सांत्वना मिलती। मनुष्य से भूल होती है। सोच लेता कि मुझसे भी भूल हुई है। मैंने किसी रूप में विरुद्ध भाव लेकर आपको यह पत्र नहीं लिखा। जो मन में आया आपको स्पष्ट रूप से लिख दिया। मैं सचमुच रास्ता खोजता हुआ घूम रहा हूँ, इसलिए सब कुछ छोड़-छाड़कर निर्वासित हो गया हूँ। इसमें कितना पैसा, कितनी शक्ति, कितना समय बर्बाद हुआ वह किसी को बताने से क्या?……आपके अनेक भक्तों में मैं भी एक हूँ, इसलिए बातचीत से या आचरण से आपको तनिक भी कष्ट पहुँचाने की बात मैं सोच भी नहीं सकता। इति।

सेवक,

श्री शरतचंद्र चट्टोपाध्याय

2 फाल्गुन, 1333

शरतचंद्र चट्टोपाध्याय

शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय (1876 - 1938) बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार एवं लघुकथाकार थे। वे बांग्ला के सबसे लोकप्रिय उपन्यासकार हैं। उनकी अधिकांश कृतियों में गाँव के लोगों की जीवनशैली, उनके संघर्ष एवं उनके द्वारा झेले गए संकटों का वर्णन है। इसके अलावा उनकी रचनाओं में तत्कालीन बंगाल के सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। शरतचंद्र भारत के सार्वकालिक सर्वाधिक लोकप्रिय तथा सर्वाधिक अनूदित लेखक हैं।